今天,我們來到傳承弘揚航天精神教育基地第八站——中國航天科工航天三江四部黃緯祿精神講堂。

1999年9月18日,,在中華人民共和國成立五十周年前夕,,黨中央,、國務院,、中央軍委隆重表彰為我國“兩彈一星”事業(yè)作出突出貢獻的23位科技專家,并授予他們“兩彈一星”功勛獎章,。其中一位就是黃緯祿,。

黃緯祿是誰,?我國“兩彈一星”事業(yè),,在他身上有著哪些鮮為人知的故事?

這里是中國航天科工航天三江四部,。今天,,讓我們一同走進位于北京市門頭溝區(qū)科技園內(nèi)的“黃緯祿精神講堂”,,靜靜聆聽黃緯祿“導彈人生”的故事。

第一篇章:留學歸來 研發(fā)導彈

黃緯祿是著名的火箭與導彈控制技術(shù)專家,,是我國航天事業(yè)的奠基人之一,。

1943年,懷揣著“科學救國,、工業(yè)救國”理想的黃緯祿歷經(jīng)6個月的輾轉(zhuǎn)漂泊,,終于到達英國利物浦碼頭,踏上了留學之路,。

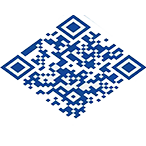

英國留學的黃緯祿(左二)

恰逢第二次世界大戰(zhàn)期間,,異國他鄉(xiāng)的生活殊為不易。那時,,德國不斷用V-1導彈襲擊轟炸倫敦,。直到有一次,黃緯祿實習的辦公室被炸,,自己也險些喪生,,黃緯祿第一次深切感受到了導彈的威力。戰(zhàn)爭結(jié)束后,,黃緯祿走進倫敦博物館,,一枚被拆解后的V-2導彈吸引了他的注意,。他久久地盯著導彈的剖面,腦海中閃過一個念頭:

要是祖國也能造出這樣的導彈就好了,!

導彈人生的種子,,就此萌發(fā)。

1957年,,回國后的黃緯祿加入剛剛成立一年的國防部五院,,擔任中國第一枚仿制型號東風一號控制系統(tǒng)設計組組長,圓滿完成了型號的設計與研制任務,。

黃緯祿加入國防部五院

天有不測風云,,“文革”期間,黃緯祿也受到波及,,不得不“靠邊站”。但他始終放不下自己熱愛的導彈事業(yè),。在那段艱難的歲月里,,黃緯祿忍辱負重,每天堅持到工作現(xiàn)場,,給大家倒茶水,、送儀器、干雜活,、做記錄,,以便多接觸技術(shù)工作,多提工作建議,,想方設法使我國的導彈事業(yè)少受一點兒損失,。

從1957年到1970年的十余年間,在我國首枚“爭氣彈”東風二號,,首枚兩彈結(jié)合東風二號甲,,東風三號,以及中遠程導彈東風四號和洲際導彈東風五號的研制過程中,,黃緯祿都以型號副總師或控制系統(tǒng)負責人的身份在其中作出了非常重要的貢獻,。

第二篇章:不畏艱難 剜肉補彈

上世紀60年代,毛主席發(fā)出“核潛艇一萬年也要搞出來”的偉大號召,,我國首枚固體潛地導彈“巨浪一號”的研制在內(nèi)蒙古大青山腳下拉開了序幕,。

1970年,“巨浪一號”總體研制單位由內(nèi)蒙古遷至北京,,并任命黃緯祿為技術(shù)總負責人,,這是黃緯祿從液體型號控制系統(tǒng)總設計師到固體型號總設計師的一次重要角色轉(zhuǎn)換。

從零開始,、跨代規(guī)劃的兩級中程固體潛地導彈帶給了黃緯祿巨大的壓力,,但從未阻擋他前進的腳步,。為了提前釋放巨浪一號試驗彈和模型彈的砸艇風險,1970年7月,,“巨浪一號”全尺寸模型彈入水試驗即將開展,。盛夏,火爐般的南京長江大橋上,,烈日暴曬導致模型彈殼體內(nèi)的操作環(huán)境異常嚴酷,,經(jīng)過十多次輪換,幾位壯小伙子已經(jīng)大汗淋漓,、筋疲力盡,。年過半百的黃緯祿毅然鉆進50℃的鐵質(zhì)彈筒,與試驗隊員一同接受“烤驗”,。

1970年黃緯祿在南京長江大橋的合影

研制工作涉及109個研制單位,,涵蓋全國19個省市、10個工業(yè)部門,,統(tǒng)籌調(diào)度和協(xié)調(diào)管理的難度可想而知,。1979年,研制工作遇到棘手問題,,各方面工作陷入困局,,黃緯祿果斷組織召開首次總師擴大會,提出“有問題共同商量,、有困難共同克服,、有余量共同掌握、有風險共同承擔”的“四共同”原則,,成為航天系統(tǒng)型號研制領域溝通協(xié)調(diào)的金科玉律,,也使“巨浪一號”成為舉全國之力協(xié)同攻關的典范。

1982年10月12日,,巨浪一號首飛成功

1982年10月12日,,寂靜的渤海灣上空,伴隨著驀然躥起的巨大浪花,,一條“巨龍”躍出海面,,直沖天際?!熬蘩艘惶枴钡某晒Πl(fā)射,,使中國成為了世界上第五個具備二次核打擊能力的國家。

總師擴大會議上,,黃緯祿忍著消化道出血引發(fā)的疼痛,,耐心傾聽技術(shù)人員的意見

成功的背后,黃緯祿一直飽受病痛的折磨。1982年2月初,,巨浪一號沖刺階段的第四次總師擴大會議上,,黃緯祿開始發(fā)燒便血,當意識到有可能是長期胃潰瘍導致的胃出血,,“有辦法”的黃緯祿竟然靠著止血藥強忍病痛,,直到5天后會議結(jié)束才去醫(yī)院。十二指腸球部潰瘍,、尿道結(jié)石,、心臟病……長長的診斷單讓醫(yī)生十分詫異,眼前這個消瘦的老人竟然還能挺住,。

巨浪一號發(fā)射成功的那一年,,66歲的黃緯祿一共減重11公斤。大家都說:“黃老總這是把自己身上的肉剜下來,,補在了導彈上,。”

第三篇章:寵辱不驚 只為導彈

作為“國家科技進步特等獎”“全國優(yōu)秀科技工作者”“全國五一勞動獎章”“全國先進工作者”“杰出科學家獎”“‘兩彈一星’功勛獎章”等榮譽的獲得者,,黃緯祿一直說:“我雖然做了一些工作,、取得一些成績,但不是我個人的,,航天工程不是一個人或少數(shù)幾個人可以完成的,需要大家共同的努力才能完成,?!?/span>

他總是對各種獎勵“退避三舍”,“成績面前,,盡量考慮別人的貢獻,;失敗了,盡量考慮自己的責任,?!?/span>

1999年推選“兩彈一星”功勛獎章候選人時,黃緯祿主動提出把對自己的提名撤下來,,他說:“功勞是大家的,,不能因為我是總師,就把榮譽歸到我的頭上,?!庇捎邳S緯祿態(tài)度堅決,院黨委只好推選其他人,,但考慮到該獎的重要性,,最終還是授予了黃緯祿“兩彈一星”功勛獎章。

黃緯祿深受航天系統(tǒng)內(nèi)外廣大技術(shù)人員,、工人,、干部及部隊指戰(zhàn)員的尊敬和愛戴,,大家稱贊他是“國防科研戰(zhàn)線上的英雄”、“老專家中的活雷鋒”,。面對榮譽,,黃緯祿從容淡定,始終保持著謙虛謹慎的態(tài)度,,在自己的崗位上繼續(xù)奮斗,。

第四篇章:耄耋之年 不忘導彈

1989年,火焰山上的技術(shù)陣地,,沒有人煙,,鮮見飛鳥,只有駱駝草在頑強地生長,,黃緯祿正頂著40攝氏度的高溫勘察數(shù)據(jù),。嘴唇干裂出血,肩膀脖子曬得黑紅,,汗水與細沙混在一起讓人倍感難受......整整45個晝夜,,排除一個又一個難題,力保試驗成功,。

已過古稀之年的黃緯祿本可以離開崗位,,安享晚年,而他卻經(jīng)常拖著多病之軀,、不辭辛苦,,奔走于導彈火箭的試驗現(xiàn)場,戰(zhàn)斗在沙漠戈壁的最前線,。

晚年的黃緯祿始終關心著導彈的研制和航天事業(yè)的發(fā)展,,關注著中國航天領域的每一件大事。每當上級和學生到家中探望,,有一句話總是掛在他的嘴邊:“多想再去一次發(fā)射場,,再看一次導彈騰飛?!薄 ?/p>

黃緯祿與航天員合影

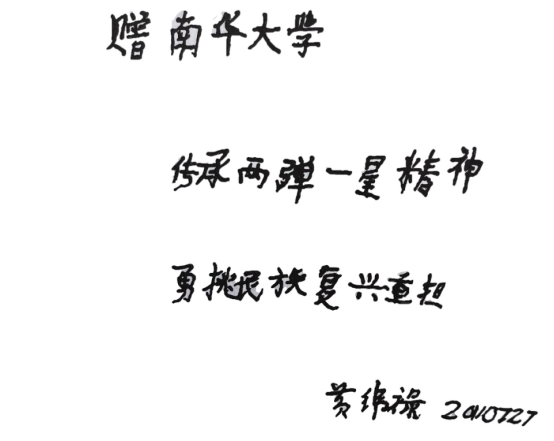

2011年,,即將走到生命盡頭的黃緯祿反復進出醫(yī)院。時至7月,,病情嚴重的黃緯祿已經(jīng)完全臥床,,此時南華大學組織的一個“兩彈一星”夏令營到訪北京,要訪問“兩彈一星”功勛獎章獲得者,,但約定的幾位獲獎者均因各種原因無法到場,。黃緯祿在推辭的過程中了解到組織者的難處,不顧病重依然同意接受采訪。為了滿足師生們迫切期盼得到他題字的愿望,,黃緯祿在女兒黃道群的幫助下,,顫顫巍巍寫下了此生絕筆——傳承“兩彈一星”精神,勇挑民族復興重擔,。

同年11月23日,,飽受疾病折磨的黃緯祿帶著對導彈事業(yè)的萬千眷戀,走完了近一個世紀的壯闊人生,,他留下的最后一句話是:“假如有來生,,我還要搞導彈!”

2021年,,航天三江四部將黨史學習教育與歷史文化傳承相結(jié)合,,在門頭溝科技園內(nèi)打造黃緯祿精神講堂,與不遠處的黃緯祿雕像,、巨浪出水雕像遙相呼應,。講堂通過圖板、實物,、影片,、手工(油畫、十字繡,、剪紙)等多種形式生動呈現(xiàn)黃緯祿院士波瀾壯闊的一生,,弘揚以愛國主義為底色的航天精神。

講堂建設過程中充分考慮“互動式”“沉浸式”體驗,,為參訪者提供開展主題黨日,、黨課宣講固定場所,探索打造“青年化”教育形式,。自建成以來,共吸引來自上級機關,、兄弟單位,、各大高校和中小學等不同領域的130余批近4000人前往參觀學習,成為四部黨支部主題黨日,、青年精神素養(yǎng)提升,、新員工培訓的核心陣地。

2023年中國航天日到來之際,,來自北京市育英小學航天校區(qū)“緯祿4班”的40余名師生懷著無比敬仰的心情走進黃緯祿精神講堂,,帶著對未來的無限憧憬,在黃緯祿院士雕像前共同唱響歌曲《紅星閃閃》,。

“有一顆星亮晶晶,,照耀我的心靈......”我們依稀看到,精神的偉力化作希望的種子播撒在幼小的心靈深處,在信仰的加持下生根發(fā)芽,,孕育強國強軍的未來和希望,。(文/郭光光)