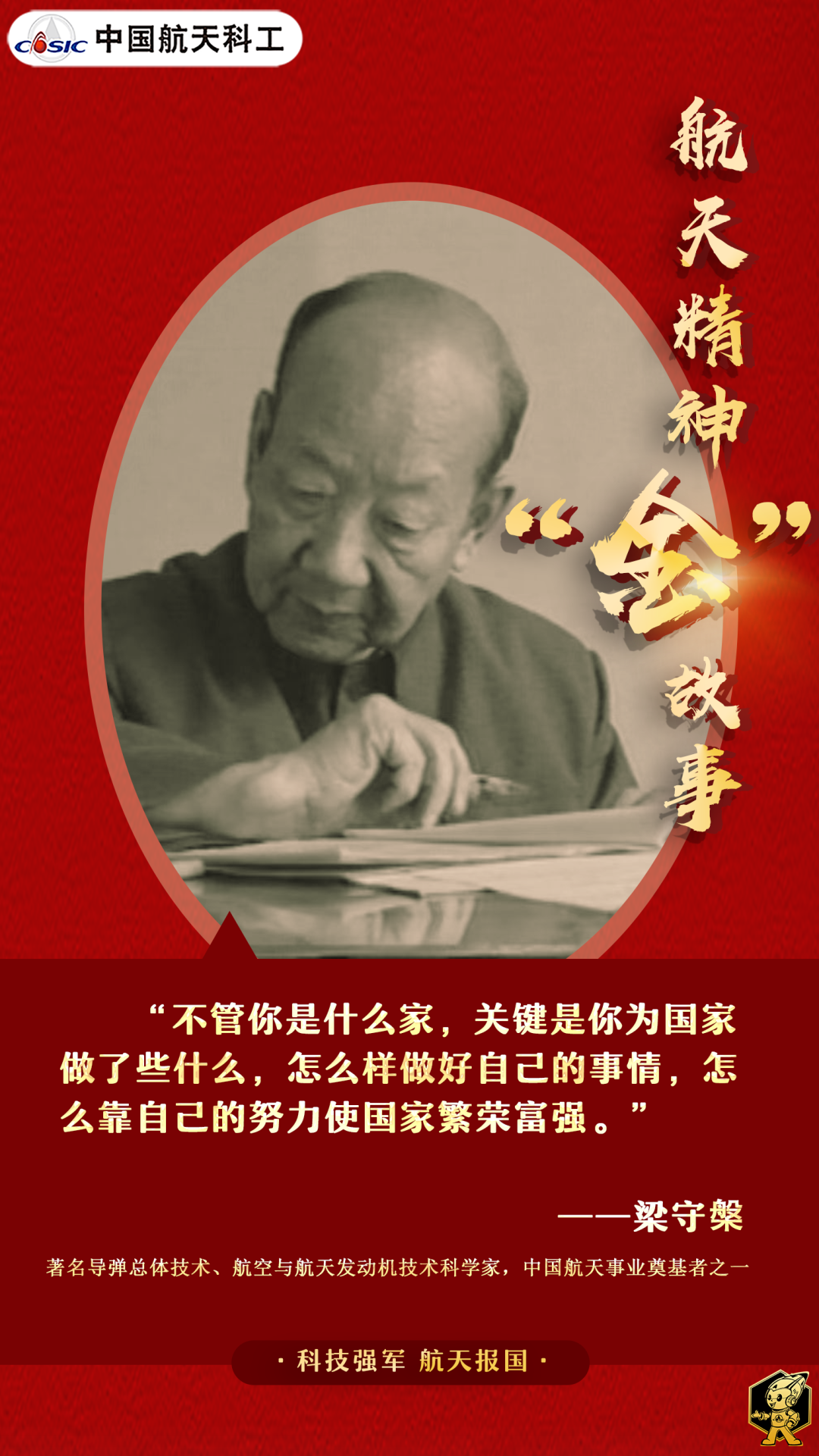

航天精神今日談:

當(dāng)作為“競爭對(duì)手”的兄弟單位遇到難題時(shí),,是作壁上觀還是出手相助,?梁老的選擇告訴我們,國家利益當(dāng)前,,摒棄“小我”得失,,打開“共贏”格局,,“1+1>2”才是“上策”。梁老看似幫對(duì)手“排雷”,,實(shí)質(zhì)也在幫自己“成功”,。這樣的“雙贏”,單位受益,,國家更受益,!

“中國海防導(dǎo)彈之父”梁守槃,,人稱神機(jī)妙算的“導(dǎo)彈怪杰”。他一生形影不離的有兩樣?xùn)|西:計(jì)算尺和筆,。他超凡的“算力”曾在我國地對(duì)艦導(dǎo)彈研制中立下“奇功”,。

1965年,時(shí)任副總參謀長的張愛萍將軍指示,,要研制能封鎖渤海灣的導(dǎo)彈,。

當(dāng)時(shí)有兩種方案:一是從岸的兩邊發(fā)射導(dǎo)彈,只要射程能達(dá)到幾十公里即可,,這是兄弟單位堅(jiān)持的方案,;而航天三院認(rèn)為,百公里射程更有利于作戰(zhàn),,對(duì)今后也有利,。兩家單位實(shí)力都很強(qiáng),意見相持不下,。上級(jí)最后決定:兩個(gè)方案同時(shí)上馬,,誰先搞出來,誰的好,,就用誰的,,代號(hào)分別為“海鷹一號(hào)”和“海鷹二號(hào)”。

1966年12月,,兄弟單位的“海鷹一號(hào)”被運(yùn)到海邊試射,,前兩發(fā)打出去便沒了蹤影。大家以為天氣太冷影響雷達(dá)工作,,可次年5月又打一發(fā),,還是不行。梁守槃在現(xiàn)場圍著發(fā)射架仔細(xì)察看,,拿起筆主動(dòng)承擔(dān)起排查問題的復(fù)雜計(jì)算,,隨后提出,讓工人師傅用鋼鋸把導(dǎo)彈架導(dǎo)軌鋸短1.2米,,并調(diào)整好角度,。

原來,這個(gè)導(dǎo)彈發(fā)射架是參照國外款式設(shè)計(jì)的,,總長5米,,由于發(fā)射架過長,導(dǎo)彈發(fā)射時(shí)會(huì)產(chǎn)生劇烈振動(dòng)導(dǎo)致雷達(dá)撞壞,、發(fā)射失敗,。獨(dú)具慧眼的梁守槃第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題并給出最巧妙的解法。

“海鷹二號(hào)”發(fā)射瞬間

之后,三院的“海鷹二號(hào)”用該發(fā)射架發(fā)射,,連打幾發(fā)均獲成功!戰(zhàn)斗力令“敵”膽寒,!梁守槃這位“導(dǎo)彈怪杰”的“奇招”令大家十分欽佩,,而他從大局出發(fā)、無私幫助兄弟團(tuán)隊(duì)的高風(fēng)亮節(jié),,更被傳為佳話,。(海報(bào)/張藝馨 文/吳瓊靜)